明治時代の啓蒙思想家・西村茂樹は、西欧の模倣と追従に終始する社会や政治の在り方を批判し、日本道徳の確立を訴え、晩年は全国行脚を重ねて国民道徳の実践普及に努めました。

日本弘道会は、会祖・西村茂樹の精神を受け継ぎ、近代化・世界大戦・戦後復興・経済成長・少子高齢化と変転する社会にあって、一貫して普遍的な道徳の探求・実践と社会正義の実現を目指してきました。

日本弘道会の会員は、幅広い年齢層にわたっており、自ら道徳を実践する生き方に努めるとともに、学校における道徳教育や政治・経済・社会における倫理性にも関心を持ち、相互の研さんや生涯学習の実践に励んでいます。

この国民運動に、志ある多くの方々のご参加を期待しております。

〒101-0065

東京都千代田区西神田3-1-6

日本弘道会ビル8階

TEL:03-3261-0009

FAX:03-3288-0956

皇室を敬愛すること、国法を守ること

信教は自由なること、迷信は排除すること

思考を合理的にすること、情操を美しくすること

学問を勉めること、職務を励むこと

教養を豊かにすること、見識を養うこと

財物を貪らないこと、金銭に清廉なること

家庭の訓育を重んずること、近親相親しむこと

一善一徳を積むこと、非理非行に屈しないこと

健康に留意すること、天寿を期すること

信義を以て交わること、誠を以て身を貫くこと

世界の形勢を察すること、国家人類の将来をおもんぱかること

政治の道義性を高揚すること、経済の論理性を強調すること

自然の美と恩沢を尊重すること、資源の保存と開発を図ること

教育の適正を期すること、道義の一般的関心を促すこと

報道言論の公正を求めること、社会悪に対し世論を高めること

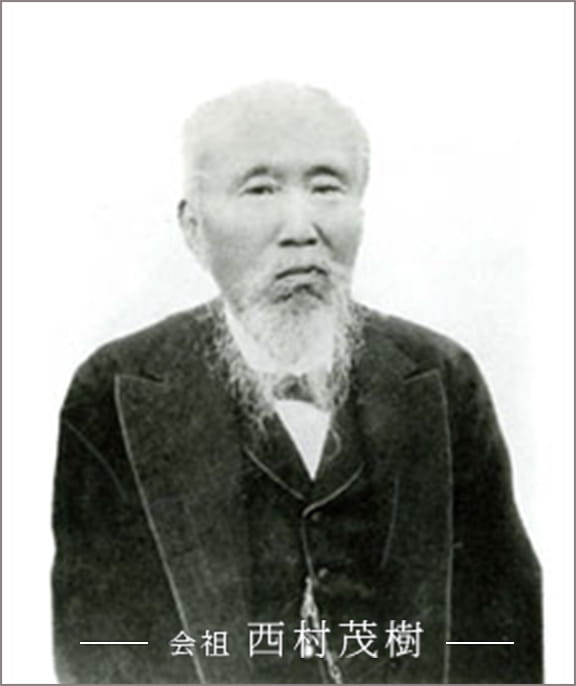

会祖 西村 茂樹

日本弘道会の会祖・西村茂樹先生は、明治六年森有礼・福沢諭吉・西周・加藤弘之・中村正直らと相図り「明六社」を設立。

『明六雑誌』を発行して、開化思想、自由思想の啓蒙運動を精力的に展開いたしました。

その後明治九年三月には、国民の道義向上を目指し、さらに国家社会の基礎を強固にするための道義教化団体として、「東京脩身学社」を創設しました。これが現在の「日本弘道会」の前身であります。明治十九年には『日本道徳論』を公にして、当時、西欧の模倣と追随に終始していた社会の風潮と政治の在り方を厳しく批判し、日本道徳の確立を訴えました。

西村茂樹先生は、明治時代における卓越した道徳学者であり、同時に偉大な国民道徳の実践家でもあります。

明治二十六年、宮中顧問官を除くすべての官職を辞して野に下り、全国を行脚して社会道徳の高揚に一身を捧げ、今日の生涯教育の先駆的役割を果たされました。